再資源化事業等高度化法が5月22日、参議院で可決され成立した。同法案は中央環境審議会の小委員会での議論を経て、環境省が今国会に提出し、4月16日に衆議院を通過していた。6月中にも公布され、2025年11月までに本格施行される見通し。循環経済への移行が国家戦略に位置づけられる中、再資源化事業がより高度に実施される措置を設けて、再生材が製造事業者へ供給される体制をつくる。具体的には①年間1万トン以上(検討中)の処理業者に報告義務、②判断基準(ガイドライン)に基づく指導と助言、③3類型の認定制度により許認可の免除が、既存の廃棄物業界にとってはインパクトを与えそうだ。衆参両議院の審議や付帯決議を通じてみえてきた同法による影響と課題を整理した。

同法の正式名称は「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」。まず法の目的としては、温室効果ガスの排出削減するため、再資源化の高度化を図ることとなっており、気候変動への対応が念頭にある。ちなみに、廃棄物処分における温室効果ガス排出量の全体に占める割合は2.8%に過ぎない。だが、脱炭素社会の実現に向けて、同法を通じて廃棄物業界でも貢献しなければならないという強い意思を示したものだといえる。

同法において再資源化とは、製品の原材料の一部または全部に使われることを意味する。それを高度化していくというのは、なるべく資源を循環させて、新たな資源投入量を減らし、資源効率を高めていく方向を目指すということである。

ちなみに、従来の廃棄物処理法との違いは、廃棄物処理法は廃棄物の排出抑制や適正処理等により、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることが目的だったものの、温室効果ガスの排出削減や再資源化の高度化といった点は含めておらず、これらをカバーするのが再資源化事業等高度化法だというわけだ。

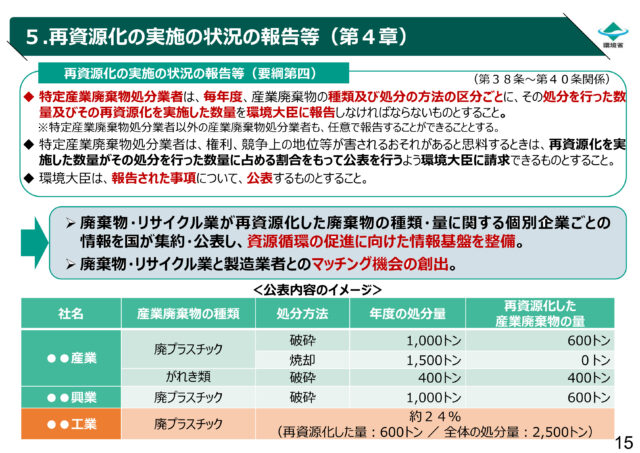

同法において、既存の産廃処理業者にもっともインパクトが大きいと思われるのが、「再資源化の実施の状況の報告等」(第38条~第40条)の規定だ。

特に報告義務が課される「特定産業廃棄物処分業者」は、①産業廃棄物の種類、②処分方法、③処分量、④そのうち再資源化を実施した数量を毎年度報告しなければいけない。例えば、廃プラ1000トンを破砕処理によって中間処理した場合、そのうち600トンを再資源化に回したといった内容である。

…

この記事は有料会員記事です

▼残りの80%を読むには、会員登録が必要です▼

この記事は有料サービスをご契約の方がご覧になれます。

契約されている方は、下記からログインを、

契約されていない方は1か月の無料トライアルからお試しいただけます。

2026年01月26日【環境省】自動車リサイクル制度の課題や今後の方向性を議論ASR再資源化や資源回収インセンティブ制度の状況共有

2026年01月26日【出光興産/CRJ】年間処理能力2万tの油化ケミカルリサイクルプラント竣工廃プラの前処理設備併設、回収インフラ企業と連携拡大も

2026年01月26日【協和産業】洗浄粉砕装置のパイオニアが描くプラスチックリサイクルメーカー視点を強みに、製品開発や成形加工にも参画

2026年01月27日【経済産業省】化審法の規定変更、BAT報告でリサイクル材は一部緩和も

2024年01月26日【シタラ興産】埼玉で一廃・産廃焼却施設に122億円投資2027年に稼働予定、年間1万5000MWの発電も

2026年01月26日 コラム

欧州で、ELV規則が暫定合意に至った。これまでも、世界の環境規制に大きな影響を与えてきたEUの決断とあっては、[...]

2026年01月14日 コラム

新年の風物詩となったマグロの初競りで、寿司チェーン・すしざんまいを運営する㈱喜代村が青森・大間産のクロマグロを[...]

2025年12月22日 コラム

12月10~12日に、東京ビッグサイト・東ホールで実施された「エコプロ2025」。SDGsWeek EXPO2[...]

2025年12月15日 コラム

環境省は、循環経済への本格的な移行に向け、「再生プラスチック集約拠点構想」を描いているという。これは、既存の再[...]